Le 28 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information (IDUAI), une date clé pour rappeler l’importance du droit du public à être informé et du principe de transparence. En 2025, cette journée prend une dimension particulière autour du thème : « Garantir l’accès à l’information environnementale à l’ère numérique ».

Le droit à l’information n’est pas une notion récente, mais un pilier essentiel de la liberté d’expression. Il est consacré par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent à chacun le droit de chercher, de recevoir et de diffuser des informations.

Ce droit est aujourd’hui renforcé par l’Objectif de développement durable 16.10.2 des Nations Unies, qui mesure les efforts des États à adopter des dispositions constitutionnelles, réglementaires et politiques en faveur de l’accès public à l’information. Des citoyens bien informés sont mieux armés pour prendre des décisions éclairées, surveiller leurs gouvernements et leur demander des comptes. Encore faut-il que les journalistes disposent des outils nécessaires pour enquêter et révéler les vérités d’intérêt public.

Le cas de la Suisse

En Suisse, le droit d’accès à l’information est garanti depuis 2006 par la Loi fédérale sur le principe de transparence (LTrans). La plupart des cantons se sont, eux aussi, progressivement convertis au principe de transparence de l’administration. Ces législations, qui rompent avec une longue tradition de secret administratif, sont devenues un instrument essentiel pour les médias au cours des dix dernières années.

Mais son application reste fragile. De nombreux services administratifs, établissements publics et entreprises accueillent la transparence avec réticence. Selon Martin Stoll, directeur de Loitransparence.ch, l’administration fédérale se « cache de plus en plus derrière les services de presse, les contacts avec l’extérieur sont canalisés, au détriment du public et des médias ».

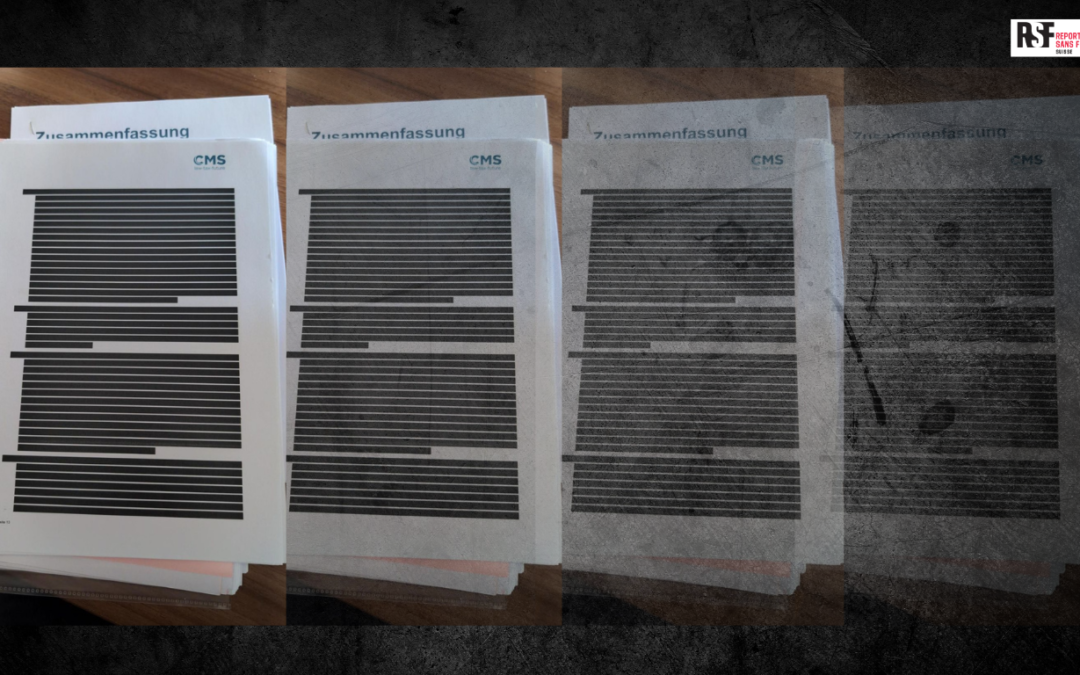

Dans la pratique, les journalistes se heurtent à des obstacles croissants : la suppression de l’Annuaire fédéral – qui leur permettait, ainsi qu’aux citoyens, d’accéder à des informations complètes sur les interlocuteurs et les unités administratives fédérales – au profit d’une version réduite, l’obligation de passer par les services de communication, ou encore le caviardage systématique des documents. Ces restrictions, justifiées par la volonté de protéger les fonctionnaires dans un « climat social délétère », sapent pourtant le principe même de transparence et entravent l’accès à une information complète et fiable.

Contacté par RSF Suisse, Martin Stoll constate régulièrement une application arbitraire de la loi sur la transparence : l’administration agit trop souvent « comme un acteur politique plutôt que comme un prestataire de services à la collectivité ». Il plaide pour des réformes structurelles, notamment la généralisation d’organes de conciliation dans les cantons, la révision des exceptions (afin que, par exemple, les procès-verbaux ne soient plus exclus du principe de transparence), le respect des délais légaux et la fin de l’usage abusif des frais administratifs.

Sur ce point, il y a eu une importante bataille au niveau fédéral concernant les frais liés aux demandes d’accès aux documents administratifs : si le Parlement a finalement instauré la gratuité de principe, des exceptions subsistent en cas de « surcroît de travail important » nécessitant des recherches complexes. De plus, toutes les lois cantonales n’appliquent pas ce principe et les recours devant les tribunaux administratifs restent, eux, payants.

Martin Stoll souligne que d’autres pays sont plus avancés et que la Suisse devrait s’inspirer de leurs bonnes pratiques.

Réaffirmer un droit fondamental

À l’occasion de la Journée internationale de l’accès universel à l’information, RSF Suisse souligne que ce droit est solidement inscrit dans les fondements des droits humains. Sa mise en œuvre effective demeure une responsabilité politique et administrative majeure. La transparence ne saurait être perçue comme une concession, mais comme une obligation démocratique.