Am 28. September begeht die Welt den Internationalen Tag der Informationsfreiheit. Dieser wichtige Tag erinnert uns an die Bedeutung des Rechts der Öffentlichkeit auf Information und des Grundsatzes der Transparenz. Im Jahr 2025 erhält der Tag eine besondere Dimension mit dem Thema: «Gewährleistung des Zugangs zu Umweltinformationen im digitalen Zeitalter».

Das Recht auf Information ist seit jeher ein wesentlicher Pfeiler der Meinungs- und Pressefreiheit. Es ist in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verankert, die jedem und jeder das Recht garantieren, Informationen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Dieses Recht wird heute durch das Ziel für nachhaltige Entwicklung 16.10.2 der Vereinten Nationen gestärkt, das die Bemühungen der Staaten misst, verfassungsrechtliche, regulatorische und politische Massnahmen zugunsten des öffentlichen Informationszugangs zu ergreifen. Gut informierte Bürgerinnen und Bürger sind besser in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Regierungen zu überwachen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu müssen aber Journalistinnen und Journalisten über die notwendigen Instrumente verfügen, um zu recherchieren und Tatsachen von öffentlichem Interesse aufzudecken.

Der Fall der Schweiz

In der Schweiz ist das Recht auf Zugang zu Informationen seit 2006 durch das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) garantiert. Auch die meisten Kantone haben sich nach und nach dem Grundsatz der Transparenz der Verwaltung angeschlossen. Diese Gesetze, die mit einer langen Tradition der Geheimhaltung in der Verwaltung brechen, sind in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Instrument für die Medien geworden.

Ihre Anwendung ist jedoch nach wie vor fragil. Zahlreiche Verwaltungsstellen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen stehen der Transparenz zurückhaltend gegenüber. Laut dem Journalisten Martin Stoll, der zudem Geschäftsführer des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch ist, versteckt sich die Bundesverwaltung «zunehmend hinter Medienstellen, der Kontakt nach Aussen wird kanalisiert – zum Nachteil der Öffentlichkeit und der Medien».

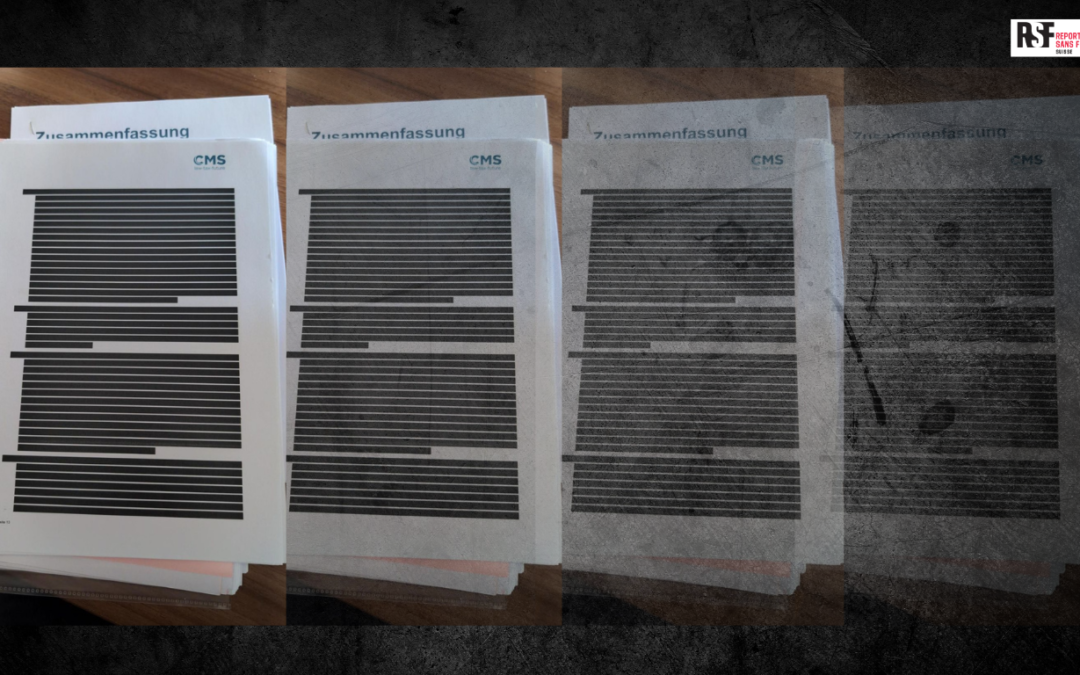

In der Praxis sehen sich Medienschaffenden mit zunehmenden Hindernissen konfrontiert. So zum Beispiel mit der Abschaffung des Staatskalenders im Jahr 2022, das ihnen und den Bürgern Zugang zu umfassenden Informationen über Ansprechpartner und Bundesverwaltungseinheiten ermöglichte, zugunsten einer reduzierten Version. Daneben gibt es oft eine Verpflichtung, sich stets an die Kommunikationsabteilungen zu wenden. Und drittens werden viele Dokumente nur systematisch geschwärzt herausgegeben. Diese Einschränkungen, die mit dem Wunsch begründet werden, Beamte vor einem «schädlichen sozialen Klima» zu schützen, untergraben jedoch das Prinzip der Transparenz selbst und behindern den Zugang zu umfassenden und zuverlässigen Informationen.

Von RSF Schweiz kontaktiert, stellt Martin Stoll immer wieder eine willkürliche Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes fest: Die Verwaltung agiere zu oft «eher wie ein politischer Akteur als wie ein Dienstleister für die Gemeinschaft». Stoll plädiert darum für strukturelle Reformen, insbesondere für die allgemeine Einführung von Schlichtungsstellen in den Kantonen, die Überarbeitung der Ausnahmeregelungen (damit beispielsweise Protokolle nicht mehr vom Grundsatz der Transparenz ausgenommen sind), die Einhaltung der gesetzlichen Fristen und die Beendigung des Missbrauchs von Verwaltungskosten.

In diesem Zusammenhang gab es bereits auf Bundesebene einen heftigen Streit über die Gebühren für Anträge auf Zugang zu Verwaltungsdokumenten: Das Parlament hat zwar letztlich die grundsätzliche Kostenfreiheit eingeführt. Doch es gibt weiterhin Ausnahmen für Fälle, in denen «erheblicher Mehraufwand» mit komplexen Recherchen verbunden ist. Darüber hinaus wenden nicht alle kantonalen Gesetze diesen Grundsatz an, und Rechtsmittel vor Verwaltungsgerichten sind weiterhin kostenpflichtig.

Stoll erinnert auch daran, dass andere Länder weiter fortgeschritten sind und dass die Schweiz sich von deren bewährten Praktiken inspirieren lassen sollte.

Ein Grundrecht bekräftigen

Anlässlich des Internationalen Tages des universellen Zugangs zu Informationen am Sonntag, 28. September betont RSF Schweiz, dass dieses Recht fest in den Menschenrechten verankert ist. Seine wirksame Umsetzung bleibt eine wichtige politische und administrative Aufgabe. Transparenz darf nicht als Zugeständnis angesehen werden. Vielmehr stellt es eine demokratische Verpflichtung dar.